歡迎您訪問“合肥市科柏盛環保科技有限公司”企業官網!

當前位置: 網站首頁 > 新聞動態

聯系我們

公司名稱: 合肥市科柏盛環保科技有限公司

官方網址: www.ujc510.com

聯系電話:150-5515-7685

企業固話:0551-64388109

電子郵箱:Keposhine@163.com

公司地址:合肥市新站區緯二路北嘉臣科技園科研樓二樓

行業資訊

當前位置: 網站首頁 > 新聞動態 > 行業資訊

增速重回“賽道” 7個切面透視環保新形勢

來源:科柏盛環保 發布時間:2021-02-20

在過去的一年里,我國經濟發展經歷了先抑后揚的階段,自二季度開始已經恢復走高趨勢。

據公開數據顯示,5月、6月基建投資同比增長8%以上和近7%,顯然整體大環境來看是有利于環保產業發展的。

而且,生態環境部也公開表示,近年來環保產業作為戰略性新興產業,規模不斷擴大,2018年營收已經達到了1.6萬億元,增速高于同期國民經濟增速。

雖然2020年一季度增速走低,但目前已經在重回“賽道”。

當然,環保行業有一些變化也值得注意。

國資混改這把“火”很旺

引入國資這個話題,環保在線也多次匯總分析過,本文不再贅述。就來更新一些數據。

據不完全統計,自2018年以來,環保行業已經有20多家民營上市企業引入了國有戰略投資,或參股,或控股,涉及市值近1300億元。

其中,市值在50億元以內的占比一半左右,而50億到100億的也有差不多3成的樣子。

2020年至今,已經有國禎環保、碧水源、鐵漢生態、雪浪環境、博天環境、富春環保6家環保上市企業宣布了引國資消息,市值合計超過600億元。

“‘逆向混改潮’的趨勢愈加明顯”,北控水務集團高管如是稱。

新基建添“柴”加火

新基建與環保的關系,環保在線也曾仔細分析過,綜合來看就是一句話——當萬億“新基建”來臨,沒有一個是與環保無關的。

本文也不再贅述,但要強調的是,環保夠“熱”,新基建夠“火”,也沒有所謂環保“蹭熱度”之說。

新基建的賦能效果是全局性的,從化工、鋼鐵、水泥、冶金等行業出發,可以以節能降耗為切入點;

從固廢處理角度分析,可以大步整合前中末端資源鏈條;從智慧環保發展來看,個中關系更是千絲萬縷。

這也是為什么,北京新基建方案、上海新基建方案、深圳新基建方案等,都沒有把環保落下。

綠色投融資下了一盤大棋

環保投融資這盤棋為何越下越大?究其根本,環保產業是個“大胃王”。

中國環境保護產業協會預測,7大標志性戰役和土壤污染治理環保投資需求是4.3萬億。而這,不會是環保投資需求的終點。

目前,我國處于政府投資占比大于社會投資占比的階段,與發達*的構成相左。

因此,不少分析都偏向于我國環保投資規模還有很大提升空間的論調,實際上,也不是沒有道理。

就拿2020年發生的幾件大事為例:*綠色發展基金*期規模確定885億,財政廳領頭,9家銀行入股;

中證長江保護主題指數上線了,100只證券入編,借此為參與長江大保護的上市企業引入增量資金;

證監會、*發展改革委聯合發文,推進基礎設施領域不動產投資信托基金(REITs)試點工作,環保就是REITs七大重點基建領域之一。

所圖非小,所投怎么能少,這個邏輯沒毛病。

長江大保護——熱點中的熱點

自從有了“三峽系”,還怕長江大保護沒熱度嗎?當然不。

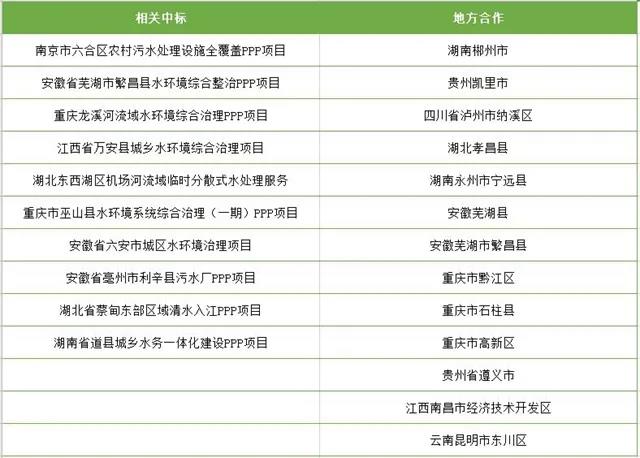

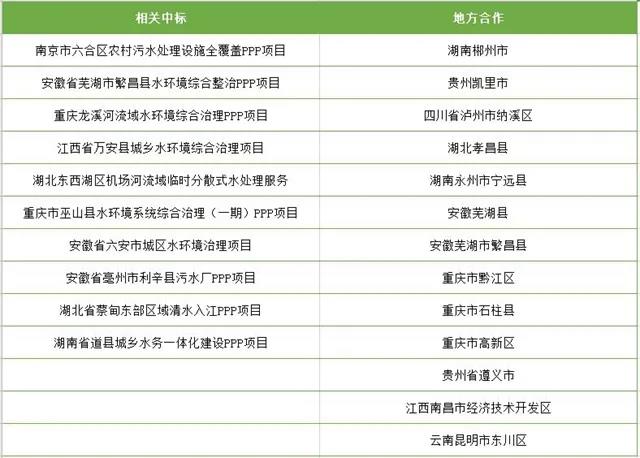

到目前為止,三峽系與地方,與企業建立的合作關系,以及拿下的標的已經令人嘆為觀止。本文對2020年以來的相關情況略作整理,不完全請諒解。

地方水務集團集體空降

四川省水利發展集團有限公司、東莞市水務集團供水有限公司、福建省水務發展集團有限公司、杭州市水環境發展有限公司、寧波市水務環境集團有限公司、湖南省湘水集團有限公司、陜西省萬家寨水務控股集團有限公司、淄博市水務集團、陵水黎族自治縣水務集團有限公司......(截至2020年8月6日)

縱觀這些地方水務集團的成立,明顯可以看到一個趨勢——水務一體化,這也會成為涉水環保企業需要考慮的一個問題。

目前,我國水環境綜合治理模式定調,流域治理、區域治理以及跨界合作治理等將成為常態,這也對業務一站式服務能力提出了更高要求。

逐漸適應新監管模式

“正面清單”,這是目前環保執法中提到的高頻詞。原則上,“兩個清單”實行時間截至2020年9月底,但可根據實際情況適當延長。

而據生態環境部回應,“愿意與企業形成互相支持、互相信任、守法執法并重的良性互動”,這意味著將優化執法效能和執法管理方式。

也就是,新監管模式已經在醞釀中。

近日,杭州企業“環保碼”的公測更是為企業敲響了警鐘。無論是“無事不擾”,還是“碼上監管”,新業態、新形勢、新要求,都在為督促企業主動轉型創新監管模式。

來聊一聊幾個熱點領域

垃圾分類、危廢、環衛、塑料垃圾、臭氧、長江/黃河治理

水務市場一直是標的多,金額大,以上對于長江大保護和地方水務集團的概述多少能佐證這種說法。

而目前,在黑臭水體治理全面收尾的背景下,流域治理成為重點,長江大保護和黃河水質提升更是兩大大概念。當然,海綿城市建設不會是短期規劃,熱度會一直存在。

圖片

藍天保衛戰進入了攻堅克難階段,臭氧污染威脅上升,成為各大城市重點關注的污染源。隨之而來的就是對前體物VOCs排放的控制,一批相關行業企業的專項督察和整治等。

固廢領域目前垃圾分類需求和危廢處置需求占高位,配合“無廢城市”建設,引申出了相當程度的“帶貨力”,并且對高端環保設備的需求在顯著上升。

*發展改革委、住房城鄉建設部、生態環境部剛剛又聯合發布了《城鎮生活垃圾分類和處理設施補短板強弱項實施方案》,要求到2023年,推動具備條件的地級以上城市基本建成分類投放、分類收集、分類運輸、分類處理的生活垃圾分類處理系統。

據悉,我國垃圾處理相關企業注冊量在10年間翻了4倍,目前經營范圍涵蓋“垃圾、廢品”的企業已經接近50萬。可見,追這個大熱門的有多少。

而危險廢棄物處置,從2020年一個接一個省市啟動危廢專項整治行動就能看出,監管資源的傾斜也將直接反饋到市場。

同樣的,自2020年以來,各地頻頻印發關于塑料污染治理的文件,繼海南省之后規劃了禁塑日程表。可以預見,未來“白色污染”防治也會成為要下狠口啃的“硬骨頭”。

關于環衛,環保在線也曾開過專題探討,2020年以來相關標的呈爆發趨勢,雖然從單體數額上看千萬居多,但體量大,服務周期長,且“區、縣”訂單合計規模不容小覷。

低估值、強催化,還有更多可能性在等著環保。

據公開數據顯示,5月、6月基建投資同比增長8%以上和近7%,顯然整體大環境來看是有利于環保產業發展的。

而且,生態環境部也公開表示,近年來環保產業作為戰略性新興產業,規模不斷擴大,2018年營收已經達到了1.6萬億元,增速高于同期國民經濟增速。

雖然2020年一季度增速走低,但目前已經在重回“賽道”。

當然,環保行業有一些變化也值得注意。

國資混改這把“火”很旺

引入國資這個話題,環保在線也多次匯總分析過,本文不再贅述。就來更新一些數據。

據不完全統計,自2018年以來,環保行業已經有20多家民營上市企業引入了國有戰略投資,或參股,或控股,涉及市值近1300億元。

其中,市值在50億元以內的占比一半左右,而50億到100億的也有差不多3成的樣子。

2020年至今,已經有國禎環保、碧水源、鐵漢生態、雪浪環境、博天環境、富春環保6家環保上市企業宣布了引國資消息,市值合計超過600億元。

“‘逆向混改潮’的趨勢愈加明顯”,北控水務集團高管如是稱。

新基建添“柴”加火

新基建與環保的關系,環保在線也曾仔細分析過,綜合來看就是一句話——當萬億“新基建”來臨,沒有一個是與環保無關的。

本文也不再贅述,但要強調的是,環保夠“熱”,新基建夠“火”,也沒有所謂環保“蹭熱度”之說。

新基建的賦能效果是全局性的,從化工、鋼鐵、水泥、冶金等行業出發,可以以節能降耗為切入點;

從固廢處理角度分析,可以大步整合前中末端資源鏈條;從智慧環保發展來看,個中關系更是千絲萬縷。

這也是為什么,北京新基建方案、上海新基建方案、深圳新基建方案等,都沒有把環保落下。

綠色投融資下了一盤大棋

環保投融資這盤棋為何越下越大?究其根本,環保產業是個“大胃王”。

中國環境保護產業協會預測,7大標志性戰役和土壤污染治理環保投資需求是4.3萬億。而這,不會是環保投資需求的終點。

目前,我國處于政府投資占比大于社會投資占比的階段,與發達*的構成相左。

因此,不少分析都偏向于我國環保投資規模還有很大提升空間的論調,實際上,也不是沒有道理。

就拿2020年發生的幾件大事為例:*綠色發展基金*期規模確定885億,財政廳領頭,9家銀行入股;

中證長江保護主題指數上線了,100只證券入編,借此為參與長江大保護的上市企業引入增量資金;

證監會、*發展改革委聯合發文,推進基礎設施領域不動產投資信托基金(REITs)試點工作,環保就是REITs七大重點基建領域之一。

所圖非小,所投怎么能少,這個邏輯沒毛病。

長江大保護——熱點中的熱點

自從有了“三峽系”,還怕長江大保護沒熱度嗎?當然不。

到目前為止,三峽系與地方,與企業建立的合作關系,以及拿下的標的已經令人嘆為觀止。本文對2020年以來的相關情況略作整理,不完全請諒解。

地方水務集團集體空降

四川省水利發展集團有限公司、東莞市水務集團供水有限公司、福建省水務發展集團有限公司、杭州市水環境發展有限公司、寧波市水務環境集團有限公司、湖南省湘水集團有限公司、陜西省萬家寨水務控股集團有限公司、淄博市水務集團、陵水黎族自治縣水務集團有限公司......(截至2020年8月6日)

縱觀這些地方水務集團的成立,明顯可以看到一個趨勢——水務一體化,這也會成為涉水環保企業需要考慮的一個問題。

目前,我國水環境綜合治理模式定調,流域治理、區域治理以及跨界合作治理等將成為常態,這也對業務一站式服務能力提出了更高要求。

逐漸適應新監管模式

“正面清單”,這是目前環保執法中提到的高頻詞。原則上,“兩個清單”實行時間截至2020年9月底,但可根據實際情況適當延長。

而據生態環境部回應,“愿意與企業形成互相支持、互相信任、守法執法并重的良性互動”,這意味著將優化執法效能和執法管理方式。

也就是,新監管模式已經在醞釀中。

近日,杭州企業“環保碼”的公測更是為企業敲響了警鐘。無論是“無事不擾”,還是“碼上監管”,新業態、新形勢、新要求,都在為督促企業主動轉型創新監管模式。

來聊一聊幾個熱點領域

垃圾分類、危廢、環衛、塑料垃圾、臭氧、長江/黃河治理

水務市場一直是標的多,金額大,以上對于長江大保護和地方水務集團的概述多少能佐證這種說法。

而目前,在黑臭水體治理全面收尾的背景下,流域治理成為重點,長江大保護和黃河水質提升更是兩大大概念。當然,海綿城市建設不會是短期規劃,熱度會一直存在。

圖片

藍天保衛戰進入了攻堅克難階段,臭氧污染威脅上升,成為各大城市重點關注的污染源。隨之而來的就是對前體物VOCs排放的控制,一批相關行業企業的專項督察和整治等。

固廢領域目前垃圾分類需求和危廢處置需求占高位,配合“無廢城市”建設,引申出了相當程度的“帶貨力”,并且對高端環保設備的需求在顯著上升。

*發展改革委、住房城鄉建設部、生態環境部剛剛又聯合發布了《城鎮生活垃圾分類和處理設施補短板強弱項實施方案》,要求到2023年,推動具備條件的地級以上城市基本建成分類投放、分類收集、分類運輸、分類處理的生活垃圾分類處理系統。

據悉,我國垃圾處理相關企業注冊量在10年間翻了4倍,目前經營范圍涵蓋“垃圾、廢品”的企業已經接近50萬。可見,追這個大熱門的有多少。

而危險廢棄物處置,從2020年一個接一個省市啟動危廢專項整治行動就能看出,監管資源的傾斜也將直接反饋到市場。

同樣的,自2020年以來,各地頻頻印發關于塑料污染治理的文件,繼海南省之后規劃了禁塑日程表。可以預見,未來“白色污染”防治也會成為要下狠口啃的“硬骨頭”。

關于環衛,環保在線也曾開過專題探討,2020年以來相關標的呈爆發趨勢,雖然從單體數額上看千萬居多,但體量大,服務周期長,且“區、縣”訂單合計規模不容小覷。

低估值、強催化,還有更多可能性在等著環保。